SEBS e ISEP fomentan una reivindicación individualista y desvalorizan la solidaridad, el tejido social, y minimiza el interés superior de la niñez.

Continuando con el análisis del Proyecto de Protocolo Integral Escolar 2025, que la Secretaria de Educación de Baja California dio a conocer a toda la planta docente para sus comentarios, sostengo es evidente que se aparta de los cánones emitidos por la Secretaria de Educación Pública a través de la Nueva Escuela Mexicana, y de forma alarmante incumplen los artículos Tercero y Cuarto de la Constitución.

En este articulo reviso en el apartado de Disposiciones Generales del proyecto de Protocolo de Protocolo de Protección Integral Escolar 2025”, específicamente el apartado Disposiciones Generales.

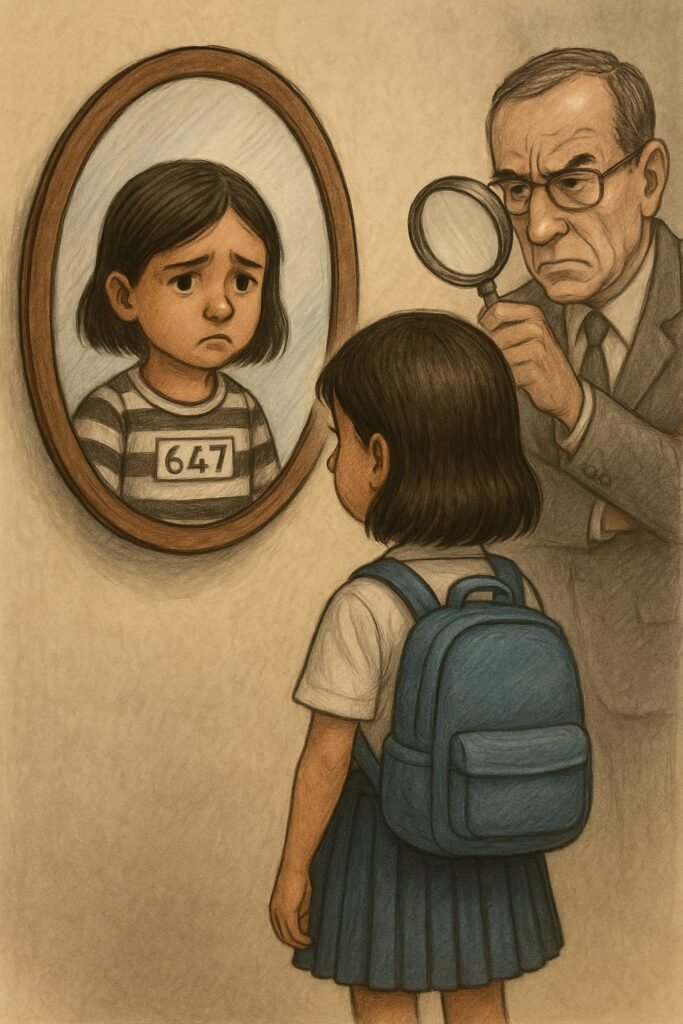

Revela una visión reduccionista, adultocéntrica y peligrosamente penalizante de la realidad escolar.

Como ya analicé en el artículo anterior, el marco conceptual (Presentación, Justificación e Introducción) del documento, se aparta del nuevo humanismo mexicano impulsado por la llamada Cuarta Transformación. Omite fundarse en la Nueva Escuela Mexicana —obligatoria por la Ley General de Educación y piedra angular del Gobierno Federal en materia educativa— y presenta una fundamentación constitucional débil e insuficiente en los artículos Tercero y Cuarto, ineludibles para cualquier política pública educativa.

Avanzando con el análisis en capítulo “Disposiciones Generales”, se observa que el proyecto retrocede un siglo en la interpretación de los derechos de la infancia, al considerar de facto a niñas, niños y adolescentes como objetos de protección adultocéntrica, y no como sujetos plenos de derechos.

Más grave aún, el proyecto de protocolo concibe a los estudiantes como posibles generadores de riesgo o violencia, lo cual distorsiona el principio de presunción de inocencia y fomenta una cultura institucional de vigilancia estilo penitenciario, instruyendo a los docentes a adoptar una postura de control punitivo y de sospecha permanente hacia el alumnado.

La inclusión de conceptos penales como “flagrancia”, sin su debida adaptación al contexto educativo y escolar, y sin garantizar medidas restaurativas, configura un marco de actuación que reemplaza el sistema educativo por uno penitenciario, punitivo, reactivo y estigmatizante, más cercano al lenguaje carcelario y lejos del pedagógico.

El proyecto obliga al docente a alejarse de la pedagogía para asumir el rol de custodio carcelario. Esta narrativa no solo contradice los pilares filosóficos de la Nueva Escuela Mexicana, sino que resulta abiertamente contraria al interés superior de la niñez (ISN), establecido en el artículo Cuarto de la Constitución, al omitir el enfoque de derechos, la participación activa de los estudiantes y su reconocimiento como agentes morales y sociales en proceso de formación.

Capítulo III. Sobre el Glosario de Términos

El apartado “I. Disposiciones Generales”, “Glosario de Términos” del “Proyecto de Protocolo de Protección Integral Escolar de Baja California 2025” es contrario a la ISN como queda evidenciado al contrastarlo con la “Guía de Aplicación del Principio del Interés Superior del Niño” (UNICEF/UNIVER, 2021) y a los criterios de interpretación del artículo Cuarto constitucional establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El glosario introduce conceptos incompatibles con los estándares nacionales e internacionales sobre el interés superior de la niñez en políticas públicas educativas.

Desde el inicio, el documento omite definir el interés superior de la niñez (ISN), lo cual constituye una excepción inaceptable tratándose del principio rector en toda actuación educativa. Es un concepto obligatorio para todo servidor público cuyas decisiones afectan a niñas, niños y adolescentes (NNA).

No hay política pública legítima que afecte a NNA que no deba pasar por el crisol del ISN. La ausencia de esta perspectiva en el glosario es gravísima.

El artículo Cuarto constitucional establece que toda norma, política o actuación pública que afecte a NNA debe observar un enfoque de derechos, restaurativo, evolutivo y centrado en su bienestar integral, lo que incluye su dignidad, autonomía progresiva, participación y no discriminación, conforme a la interpretación de la SCJN.

A pesar de esto, el glosario del proyecto omite dicho concepto. En su lugar, presenta varias definiciones que reflejan un lenguaje adultocéntrico, punitivo y desalineado del marco de derechos humanos de la infancia.

Por ejemplo, la definición de “flagrancia” en el Glosario reproduce una lógica penal sin adaptar sus implicaciones al entorno educativo, lo que criminaliza implícitamente al estudiantado y favorece una lectura centrada en el riesgo que representan los NNA, en lugar de su protección. Este enfoque es contrario al principio interpretativo de la Guía de UNICEF para la elaboración de políticas públicas (2021), que señala que toda ambigüedad normativa debe resolverse a favor del desarrollo integral del niño (pp. 17-18).

Tampoco se contempla el principio de participación infantil: ninguna de las definiciones considera la voz, perspectiva ni experiencia de NNA, lo cual constituye una omisión sustantiva del deber de escucharles conforme a su edad y madurez, criterio reiterado por la SCJN.

La guía de UNICEF enfatiza que toda conceptualización debe evitar reforzar estereotipos que sitúen a los NNA como “problemas”, “objetos de control” o “amenazas potenciales” (pp. 28-29), precisamente lo que ocurre al introducir expresiones como “alertas tempranas”, “zonas de riesgo” o “situaciones de peligro inminente”, sin distinciones ni enfoques diferenciados. Estas formulaciones fomentan una cultura de vigilancia y castigo, no de cuidado ni acompañamiento pedagógico.

Pero sí hay aspectos positivos, aunque insuficientes:

- Reconocimiento como sujetos de derecho: El término NNA aparece en varias definiciones clave, como “víctima”, “riesgo inminente” o “situación de riesgo”, lo que podría interpretarse como un intento de visibilizar su centralidad.

- Inclusión de términos como “interseccionalidad” y “ajustes razonables”: Son propios del enfoque de derechos y diversidad, útiles para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

- Mención de la “alerta temprana”: Si bien podría ser un mecanismo válido, depende de cómo se aplique y si respeta la dignidad y privacidad de los NNA.

Sin embargo, las deficiencias estructurales del glosario son alarmantes: - Ausencia del término “interés superior de la niñez”, omisión estructural gravísima. La Observación General No. 14 de la ONU exige mecanismos claros para garantizar este principio, al igual que el articulo 4 de la CPEUM.

- No se define el “derecho a ser escuchado” ni el principio de participación. Se incumple el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 71 de la LGDNNA. Los NNA aparecen como sujetos pasivos o víctimas, no como agentes activos.

- Conceptos redactados con sesgo penalista, no pedagógico. Términos como “Flagrancia”, “riesgo”, “víctima” usan un lenguaje más propio del derecho penal que del contexto educativo. No se considera el enfoque restaurativo ni socioemocional. Omite términos como “mediación”, “escucha activa”, “actitud empatica”, que son parte de las técnicas pedagógicas de resoluciones de conflictos en las aulas.

- Lenguaje adultocéntrico. La definición de “comunidad escolar” no incluye la mirada de niñas y niños ni contempla órganos como consejos de participación infantil o juvenil.

- Faltan conceptos clave como “Entorno protector”, “reparación del daño”, “violencia institucional”, “abuso del docente”, “sentimientos de NNA”, entre otros.

Las consecuencias prácticas del enfoque actual del Glosario son la estigmatización del NNA, y un atentado a su dignidad. El concepto de “riesgo inminente” en el contexto del proyecto, no distingue el origen del riesgo y puede fomentar la sospecha generalizada hacia los propios estudiantes.

Además es evidente la ambigüedad normativa. Los términos definidos están formulados de manera alarmista y vaga, lo cual abre la puerta a respuestas desproporcionadas.

Esto sin duda llevara a mas y mayores vulneraciones de derechos de los NNA. La inclusión del término “flagrancia” en lenguaje penal y sin adaptación escolar omite las garantías de presunción de inocencia y derecho a la defensa, de la mediación y resolución pacífica y pedagógica.Lo más dañino del Glosario es además el silencio sobre la dignidad y los derechos.

Muy preocupante es la ausencia de la palabra “derechos” en la mayoría de las definiciones que involucran a NNA, así como de la noción de “dignidad”. El énfasis está puesto en la vigilancia, el control y el castigo, no en el acompañamiento ni en la protección integral, resoluciones pedagógicas que fomenten el tejido social y la solidaridad.

Se debe definir en el Glosario el interés superior de la niñez (ISN), como el “Criterio primordial y rector que debe guiar toda decisión, norma o política que afecte a niñas, niños y adolescentes, garantizando su desarrollo integral, participación efectiva y protección reforzada.”

El Glosario del proyecto también debe incluir términos como “Participación infantil”, reformular el término para “riesgo”, “víctima” y “flagrancia”. Conceptos como “entorno protector”, “reparación del daño”, “prevención de violencia estructural”, “responsabilidad del Estado” hacen falta incluirlos.

El Glosario omite el Tercero y Cuarto constitucional al no incluir términos como “Responsabilidad institucional”, que visibiliza el rol de las autoridades como “garantes activos de derechos” y no solo como ejecutores.

El glosario del “Proyecto de Protocolo de Protección Integral Escolar 2025” no solo presenta una omisión inaceptable del interés superior de la niñez como eje rector, sino que reproduce una lógica punitiva, adulto-céntrica y penalizante, incompatible con los principios constitucionales, el enfoque de derechos humanos y los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana. La falta de definiciones claves y el lenguaje criminalizante socavan la dignidad, la participación y la protección integral de niñas, niños y adolescentes, normalizando una cultura institucional de vigilancia que contraviene la pedagogía transformadora que México se ha comprometido a consolidar.

En la siguiente entrega continuaremos este análisis crítico, abordando los objetivos del Proyecto de Protocolo, y examinando si realmente responden a los fines de la educación pública establecidos en la Constitución o si refuerzan un enfoque regresivo centrado en el control y no en la formación de ciudadanía ética y solidaria.