SEBS e ISEP se apartan de la Nueva Escuela Mexicana. Crítica exhaustiva al proyecto de Protocolo de Protección Integral Escolar de Baja California 2025

El proyecto presentado por la Secretaría de Educación de Baja California vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, desconoce la naturaleza pedagógica del quehacer docente y se aleja de la concepción filosófica, jurídica y política de la Nueva Escuela Mexicana impulsada desde el Ejecutivo Federal.

Se trata de un documento que provoca malestar tanto en la comunidad infantil como en el gremio magisterial; cuyo marco conceptual evidencia un alejamiento del enfoque humanista, de los principios del Interés Superior de la Niñez (ISN), y de los valores que orientan la Cuarta Transformación.

El proceso y coyuntura de presentación al magisterio, ha sido desafortunado y mal calculado por la autoridad educativa, obteniendo un alto rechazo al contenido de dicho proyecto. Aunque de los comentarios en comunicados oficiales y en redes sociales, expresados por la base magisterial de su rechazo a dicho proyecto, algunos fundados, en su mayoría son posturas que pasan por alto el derecho de su alumnado, hijos y nietos, y ponen la relación trabajador-patrón al centro del quehacer que afecta directamente a la infancia.

Pero uno de los ejemplos más alarmantes de la desafortunada redacción del proyecto de protocolo, es sobre la supuesta obligación del docente de desarmar y someter a un agresor “tirador activo” armado dentro de una escuela.

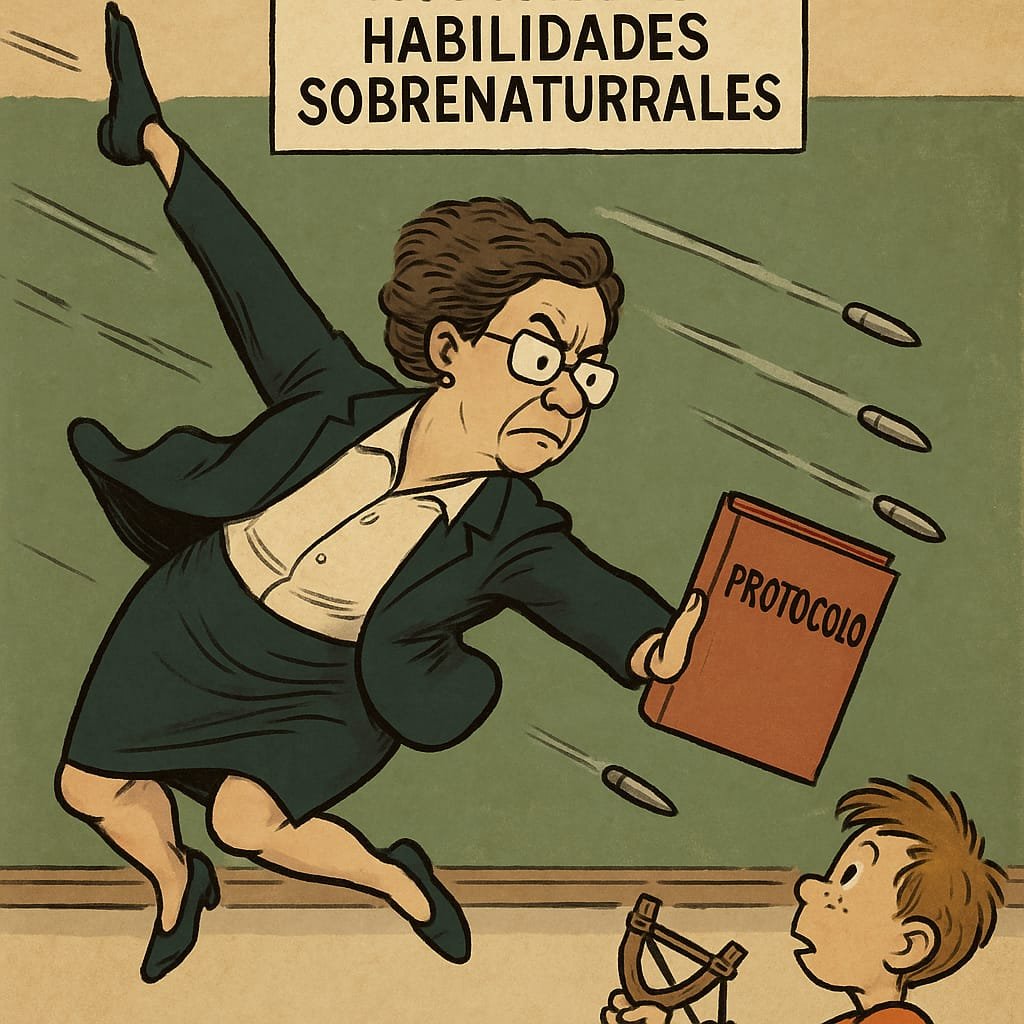

Esta propuesta, además de ser inviable y peligrosa, resulta contraria a toda lógica, norma y quehacer de las escuelas públicas. Pretender que el personal docente esté en condiciones de realizar acciones tácticas propias de cuerpos policiacos o militares es un despropósito de las capacidades y obligaciones del trabajador, además ignora el mandato constitucional de construir espacios escolares seguros desde una perspectiva de derechos, cultura de paz y corresponsabilidad comunitaria y de justicia social con equidad de todo el Estado, no mediante acciones tácticas y técnicas de guerra con docentes sin capacidades ni entrenamiento de combate y desarmados.

Sabemos que en caso de que un tirador armado ingresé disparando en una escuela, el sentido común indica que el “sálvense quien pueda” será la norma, y no una directora con habilidades de la película Matrix que esquive balas, se mueva a velocidad luz, desarme y someta al tirador.

Pero el verdadero riesgo de este proyecto de protocolos es la interpretación extensiva de tales directrices.

En la vida real escolar, tales disposiciones podrían derivar en la legitimación de prácticas violentas por parte de personal educativo en contra de estudiantes, bajo el argumento de la “prevención” o la “neutralización de riesgos”. Sería común saber de prefectos o docentes que sometan y “neutralicen” a estudiantes por considerar la lima del corta uñas un arma punzo cortante, o argumentar que pretendía usar el compás o incluso el lápiz como un arma. Este proyecto abre interpretaciones contrarias al ISN.

Capítulo I. Análisis del marco conceptual: Presentación, Introducción y Justificación.

Los tres apartados iniciales del protocolo, Presentación, Introducción y Justificación, funcionan como marco conceptual del documento. En ellos se define la visión, los fundamentos políticos y las premisas del quehacer educativo que orientan la propuesta de política pública.

Por ello, es indispensable contrastarlos con el marco jurídico vigente y con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) para verificar su legitimidad y pertinencia, tanto de la ley, como de la orientación de la SEP a la Educación.

De este marco conceptual de la autoridad educativa de Baja California se desprende:

- Ausencia de fundamentos constitucionales sólidos

La sección de “Presentación”, que debería representar el discurso de legitimación institucional del proyecto, no menciona los artículos 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta omisión es significativa, ya que dichos artículos establecen los principios rectores del sistema educativo nacional: el respeto irrestricto a la dignidad humana, el enfoque de derechos humanos, la igualdad sustantiva y, sobre todo, la prioridad del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Pero también el mensaje de presentación, deslinda al Gobierno de proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros que lógicamente se requieren para cumplir con la obligación que establece los artículos Tercero y Cuarto. Es un discurso que exime de sus obligaciones a la autoridad educativa.

El artículo 3º CPEUM establece que el Estado tiene la obligación de garantizar una educación inclusiva, gratuita, laica, equitativa, y con enfoque humanista, mientras que el artículo 4º consagra explícitamente el principio del interés superior de la niñez como criterio rector en toda decisión que les afecte.

En el apartado de “Justificación”, los artículos 3º y 4º se mencionan superficialmente, sin desarrollar sus contenidos sustantivos, sin establecer cómo se traducen en acciones concretas dentro del protocolo, y sin articular su vínculo con las estrategias propuestas. Esta mención nominal no puede considerarse una fundamentación constitucional real.

- Desconocimiento explícito de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)

En ningún apartado inicial del documento se hace mención, ni siquiera retórica, a la Nueva Escuela Mexicana. Esto constituye una falta grave, ya que la NEM es el modelo pedagógico y normativo vigente, además la visión ideológica en política pública del actual Régimen del Estado Mexicano. La NEM se establece con fuerza obligatoria derivada de la Ley General de Educación (arts. 11, 22 y 23), y representa la concreción filosófica, curricular y metodológica del mandato constitucional en materia educativa.

Es claro que el proyecto se aparta de la visión de la Educación de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo y del constituyente mexicano actual.

La NEM promueve la equidad, la excelencia, la mejora continua, la inclusión, la interculturalidad crítica, la participación democrática, incluida la del alumnado a través de los Consejos de Participación Infantil o juvenil según sea el caso, la perspectiva de género, y el desarrollo humano integral del educando. Ignorarla equivale a violar el marco legal que rige toda política pública educativa en el país. Es obvio que para cumplir con la NEM requiere financiamiento y compromiso de las autoridades educativas.

- Lenguaje alarmista y enfoque adultocéntrico punitivo

El lenguaje utilizado en la justificación del protocolo recurre a términos como “amenaza” y “violencia que abruma” sin distinguir sus causas, actores ni contextos. Este enfoque criminaliza implícitamente a la niñez y su juventud, adjudicando la violencia al estudiantado en lugar de analizar sus causas estructurales como la desigualdad, violencia social, descomposición comunitaria, rompimiento del tejido social. Va en sentido opuesto a la propia Secretaria de Educación Pública, pues este discurso parte de una lógica reactiva y punitiva, contraria a los principios de cultura de paz y justicia restaurativa que establece la Nueva Escuela Mexicana como modelo rector (LGE, Art. 11).

Tal visión contradice los principios restaurativos y comunitarios de la NEM, que promueve la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo socioemocional, y la construcción de entornos escolares seguros mediante estrategias pedagógicas y no coercitivas.

- Invisibilización del enfoque territorial y contextual

El protocolo no contempla la diversidad regional, cultural y social de las comunidades escolares, como exige el artículo 22 de la LGE. No diferencia entre las necesidades del Valle de Mexicali, San Quintín o las colonias populares urbanas, ignorando la obligación de adaptar los programas y protocolos a las realidades locales, como lo estipula también el artículo 23 de dicha ley.

- Ausencia del Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el documento omite toda referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en su Eje de Política Social establece el compromiso federal de garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva de equidad, inclusión, justicia y financiamiento público.

Este plan es un documento rector para la formulación de políticas públicas educativas en el país.

Conclusión del marco conceptual del Proyecto.

Los apartados de Presentación, Introducción y Justificación del “Proyecto de Protocolo de Seguridad Escolar 2025” no cumplen con el marco jurídico, filosófico y politico vigente por las siguientes razones:

- Omisión del interés superior de la niñez como principio rector.

- Falta de referencia a la Nueva Escuela Mexicana, modelo obligatorio en todas las decisiones de política educativa.

- Predominio de un enfoque punitivo, adultocéntrico y de control, incompatible con la cultura de paz que promueve la NEM.

- Desconocimiento del enfoque territorial y comunitario que exige la Ley General de Educación.

- Invisibilización de derechos y atribución de riesgos por defecto al estudiantado, en contravención al enfoque de derechos humanos.

- Omisión de asumir el costo del gobierno de hacer efectivo los artículos 3 y 4 de la CPEUM.

Capítulo II. El interés superior de la niñez

Previo al análisis del articulado del Proyecto de Protocolo de Seguridad Escolar 2025, es indispensable definir y contextualizar el principio del interés superior de la niñez (ISN), tanto desde su anclaje jurídico internacional y nacional como desde sus implicaciones pedagógicas y éticas.

El principio del interés superior de

la niñez, debe ser conocido, entendido y comprendido para poder desempeñar cualquier acto que afecte a las niñas, niños y adolescentes, en especial por todos los servidores públicos en la función del Estado Mexicano de hacer efectivo el Derecho a la Educación.

Es decir, este principio debe conocerlo de forma integral, tanto todas las autoridades educativas, como las y los docentes y trabajadores auxiliares. Este principio básico es la primera obligación del adulto cuando sus acciones afectan a las niños y niños y debería ser una materia en la curricula universitaria. Si los planes y programas de estudios de la Normal, no se encontraban actualizados cuando el actual docente curso su carrera, la ética profesional obliga a hacerlo; mientras que la autoridad educativa debe tenerlo como parte de sus programas de actualización docente.

Luego entonces, cómo es qué este principio se interpreta legal y éticamente, y cuáles son sus implicaciones prácticas, doy la siguientesíntesis.

Síntesis de su contenido jurídico, filosófico y aplicado, basada en:

• La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989),

• La Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño (ONU, 2013),

• El artículo 4º constitucional y la LGDNNA en México,

• Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN y otros tribunales relevantes.

¿QUÉ ES EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ?

- Definición normativa internacional

El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Esto significa que el bienestar y desarrollo integral u holistico de cada niña, niño o adolescente debe ser el criterio principal que oriente toda decisión, política, norma, actuación o procedimiento. - Observación General No. 14 (ONU, 2013)

Esta observación interpreta el artículo 3 y establece tres funciones del principio:

Sustantiva: Derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.

Interpretativa: Siempre lo que más le favorezca como criterio para interpretar normas en casos de ambigüedad o conflicto.

Norma de Procedimiento: Obliga a que se evalúe el impacto en el niño y se justifique cómo se protegió su interés superior en cada decisión.

La omisión del análisis referido en los párrafos anteriores, en cualquier acto u omisión que afecte a NNA constituye una violación de derechos de la niñez.

- Contenido jurídico en México:

• Artículo 4° constitucional:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”

• Artículo 6 de la LGDNNA:

Reitera esta obligación y la extiende a todas las autoridades, órganos, instituciones y particulares que tomen decisiones que afecten directa o indirectamente a los NNA.

Es importante resaltar que no son los únicos ordenamientos generales donde se establece este principio, puesto que se incluyen en otras leyes federales, como la misma Ley de Educación y diversas normativas de la Secretaria de Educación Pública, entre otras, además de las leyes estatales de Baja California, pero con estos dos artículos son suficientes para conocer dicho principio y su aplicación obligatoria.

- Elementos centrales del principio

Según la ONU y la LGDNNA, los elementos para identificar si una medida respeta el interés superior de la niñez incluyen: - La protección efectiva de los derechos consagrados en la CDN.

- La evaluación de la edad, situación de vulnerabilidad y necesidades específicas.

- La participación del niño, niña o adolescente en función de su madurez (derecho a ser escuchado).

- El impacto a corto, mediano y largo plazo en su vida.

- La necesidad de garantizar su desarrollo integral (educativo, emocional, físico, afectivo, comunitario).

- Jurisprudencia relevante

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”:

La niñez goza de una protección reforzada, que implica obligaciones positivas del Estado de actuar con diligencia especial para protegerla.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Tesis aislada 1a. CXLIX/2015:

Toda autoridad debe justificar cómo ponderó y atendió el interés superior cuando sus actos afecten a NNA. No basta con mencionarlo, debe ser razonado, probado y visible. - Errores comunes que violan este principio

Redactar normas con lenguaje adulto-céntrico, invisibiliza la participación infantil. Generalizar “protección” sin mecanismos claros , es la simulación jurídica, es asumir que el adulto “sabe qué es mejor”. Omite el derecho del niño a participar.

No evaluar el impacto específico de una medida en la vida del niño , resulta en una violación sustantiva del principio del ISN.

- ¿Qué implica aplicar correctamente este principio?

Aplicar el principio del interés superior de la niñez no implica únicamente una protección genérica, ni basta con menciones formales. Se requiere una acción afirmativa, razonada, contextual y con impacto verificable, dirigida a garantizar el desarrollo integral de cada niña, niño o adolescente.

Por eso, al revisar el Proyecto de Protocolo Escolar 2025, el enfoque será el siguiente:

• ¿Está el interés superior enunciado claramente?

• ¿Se traduce en medidas concretas y verificables?

• ¿Participan los NNA o son tratados como objetos pasivos?

• ¿Se protege a cada niña o niño en su individualidad, o se generaliza?

• ¿Se favorecen entornos protectores, afectivos y no punitivos?

La UNICEF ha publicado guías y directrices para analizar politicas públicas que afecten a NNA, verificar si cumplen el interés superior del niño, así que utilizáremos la más reciente (2021), como marco teórico internacional en este análisis, que señala que ‘toda decisión o actuación que afecte a la niñez debe demostrar explícitamente cómo se ponderaron sus derechos y cómo se eligió la opción que mejor los favorece’. En ese sentido, el Protocolo analizado incurre en una omisión sustantiva al no establecer un mecanismo de evaluación de impacto en los derechos de NNA para cada directriz emitida, ni evidencia de consulta.

En conclusión, el Protocolo de Seguridad Escolar 2025 no demuestra, ni en su estructura ni en sus fundamentos, una aplicación sustantiva, interpretativa ni procedimental del principio del interés superior de la niñez, lo cual constituye no sólo una deficiencia técnica, sino una transgresión a la normatividad nacional e internacional en materia de derechos de infancia.

En la siguiente entrega entraré de fondo al articulado, que en algunos casos genera violencia institucional, estigmatiza y discrimina a las niños, niños y adolescentes.

Basta citar otro ejemplo de la nula integralidad de dichos protocolos, son omisos en proveer el derecho a la menstruación digna. Se han dado casos de niñas de 9 o 10 años que han menstruado en su salón, con maestro y director hombres, y sin la mínima capacidad ni preparación pata atender con dignidad el asunto.

Pero si señala que los directores o directoras, bajo criterios laxos y personales pueden negar la educación a un niño o incluso tratarlo como presuntos criminales.

En la próxima entrega mostraré como es un protocolo ajeno a la Nueva Escuela Mexicana y la visión pública de la 4T, y lo peor, violatoria a los derechos de la niñez según la guía de la UNICEF.